探究学習とは、子どもたちが自らの疑問や関心から問いや課題を設定し、調べたりまとめたりして、答えを見つける学習方法です。子どもが主体的に学ぶことが重要であり、先生はガイド役として、子どもの学びをサポートしていきます。

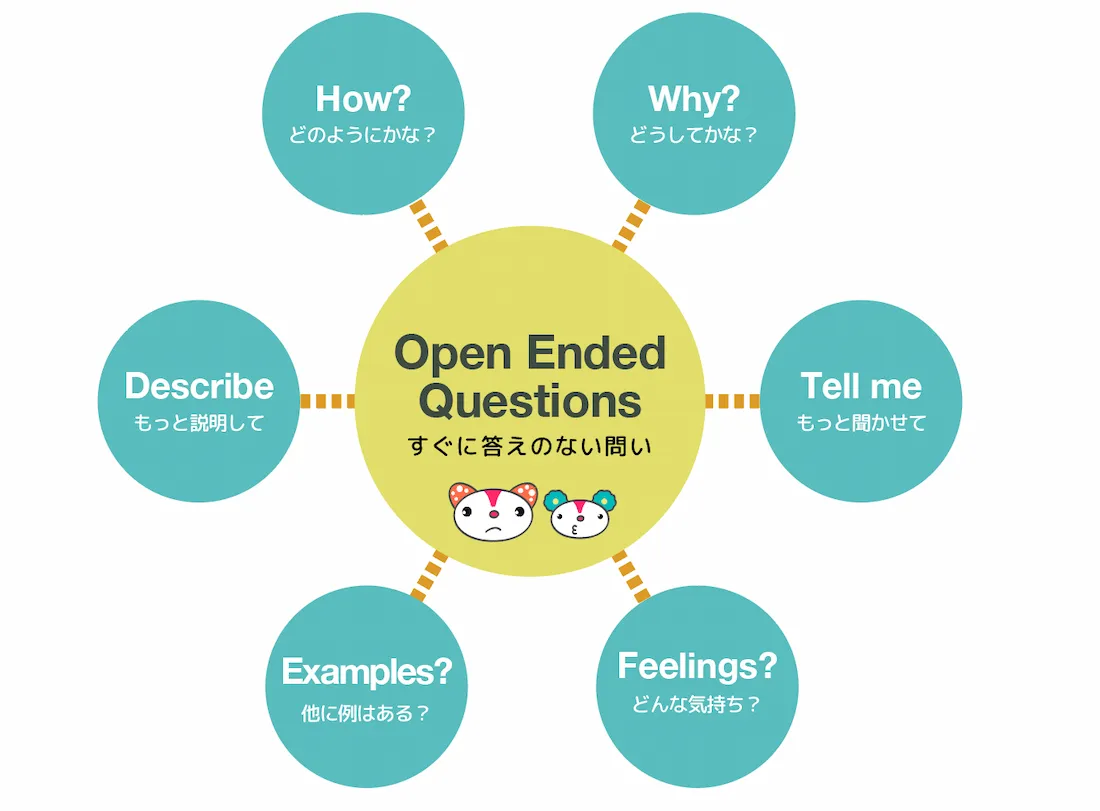

「自分なりの課題を見つける」ためには、先生の「問いかけ」が大切です。「それは何?(What?)」「それはいつ?(When?)」といった、調べれば分かる問いではなく、「なぜ?(Why?)」「どうしたらいい?(How?)」という、調べてもすぐには答えが得られない問いかけ(Open Ended Questions)が重要となります。

→なるほど!エージェントでは、各学習画面にガイドとなる「問いコーナー」をご用意しています。

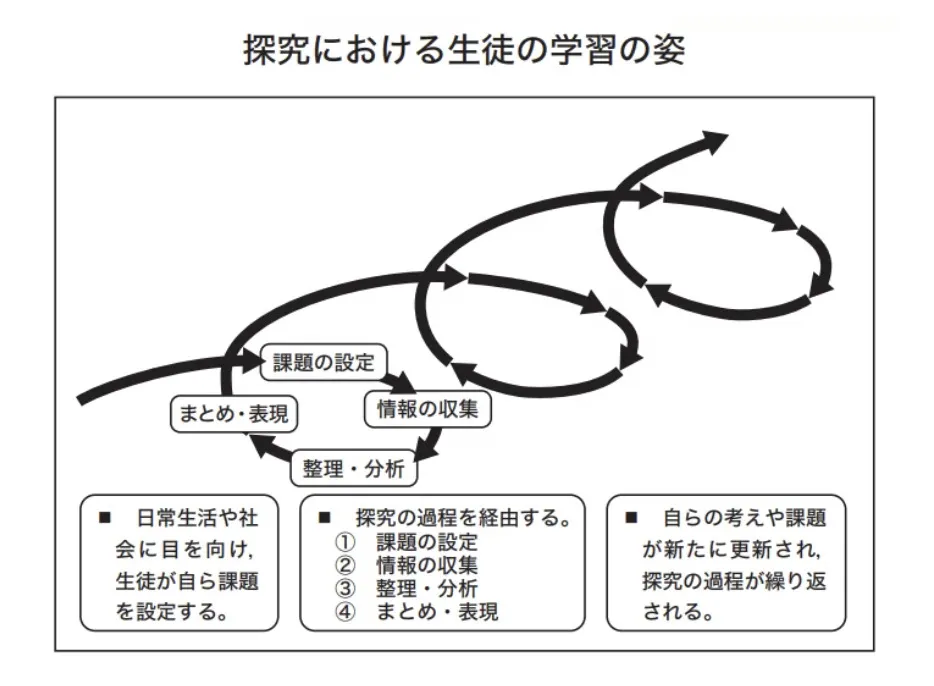

すべての教科における探究学習は、①「課題を設定してもらう」ことから始まり、続いて②「情報を集める」③「情報を整理・分析する」④「まとめて、伝えられるように表現する」というプロセスが続きます。(詳しくは上部「探究学習4つのプロセス」タグをご覧ください。)

訓練なしでエベレストに登れる人がいないように、誰もがいきなり探究学習プロセスをマスターできるわけではありません。Hop! Step! Jump!でレベルアップしてもらいましょう。

探究学習の4つのプロセスをみんなで一斉に学びます。

先生は課題となるテーマや問いを1つ決め、ワークシートを1つ選び、学習をナビゲートします。

例)理科セクションから「食物連鎖」を選び、KWLシートを活用した授業をする。

子どもが興味を持ちそうなテーマを複数提示したら、子どもたちに選んでもらい、先生はサポートにまわります。

例)SDGsセクションからグループごとに興味あるテーマを選んでもらい、ポスターや視覚分析など、好きなワークシートを活用して学んだことを発表する。

子どもたちが自由にテーマを選び、表現方法を選んで自由な発想で学習を進めます。先生はプロセスを見守り、アドバイスを与えます。

例)自分が好きなテーマで調べてまとめ、情報をデザインし、各自に決めらた時間内で発表してもらう。

探究学習の4つのプロセスは、問題解決能力、批判的思考、自主性、協働学習のスキルを養う学習法です。実世界の課題に対応し、創造的な解決策を見つけるために学びたいプロセスでもあります。

①課題の設定

探究学習の始まりは、子どもたちが好きなテーマを選ぶことから始まります。面白いと思うテーマについて、自分で問題を探すことが重要です。

→なるほど!エージェントでは200のテーマと、課題発見を助ける「問い」をご用意しています。

②情報収集

テーマを決めたら、次はいろいろな方法で情報を集めます。ネットで調べたり、本や新聞を読んだり、人に話を聞いたりするのがその方法です。

→なるほど!エージェントでは、クリックするだけで情報検索できる仕組みを導入しています。

③整理と分析

情報を集めたら、大事な情報を選び、整理して、分析します。物事を深く考える力や、数字やグラフを理解する力を育てる大切なステップです。

→なるほど!エージェントでは、整理・分析するためのワークシートをご用意しています。

④まとめ・表現

考えたこと、見つけたことを人と共有します。プレゼンしたりレポートを書いたり、ポスターをデザインしたりする表現方法があります。動画やオンラインで発表する方法も人気です。

→なるほど!エージェントでは、プレゼンスピーチやポスターデザインを助けるためのワークシートをご用意しています。

探究学習をレベルアップしていくためには、以下の3つのポイントを意識していきましょう。

①いろんなテーマにチャレンジ

いろんな分野のテーマ、また身近なテーマからグローバルなテーマも視野に入れてもらえるように課題を設定し、少しずつ興味のエリアを広げてもらいましょう。

→なるほど!エージェントでは、コミュニケーションの土台となる言語学習を含め、視野を広げる8教科を用意しています。

②協働学習にチャレンジ

いろんな人と役割分担をして情報を調べたりデザインし、話し合いながら問題の解決方法を探ることで学びが深まり、チームで働く能力や、異なる意見を尊重する姿勢が養われます。

③リフレクションにチャレンジ

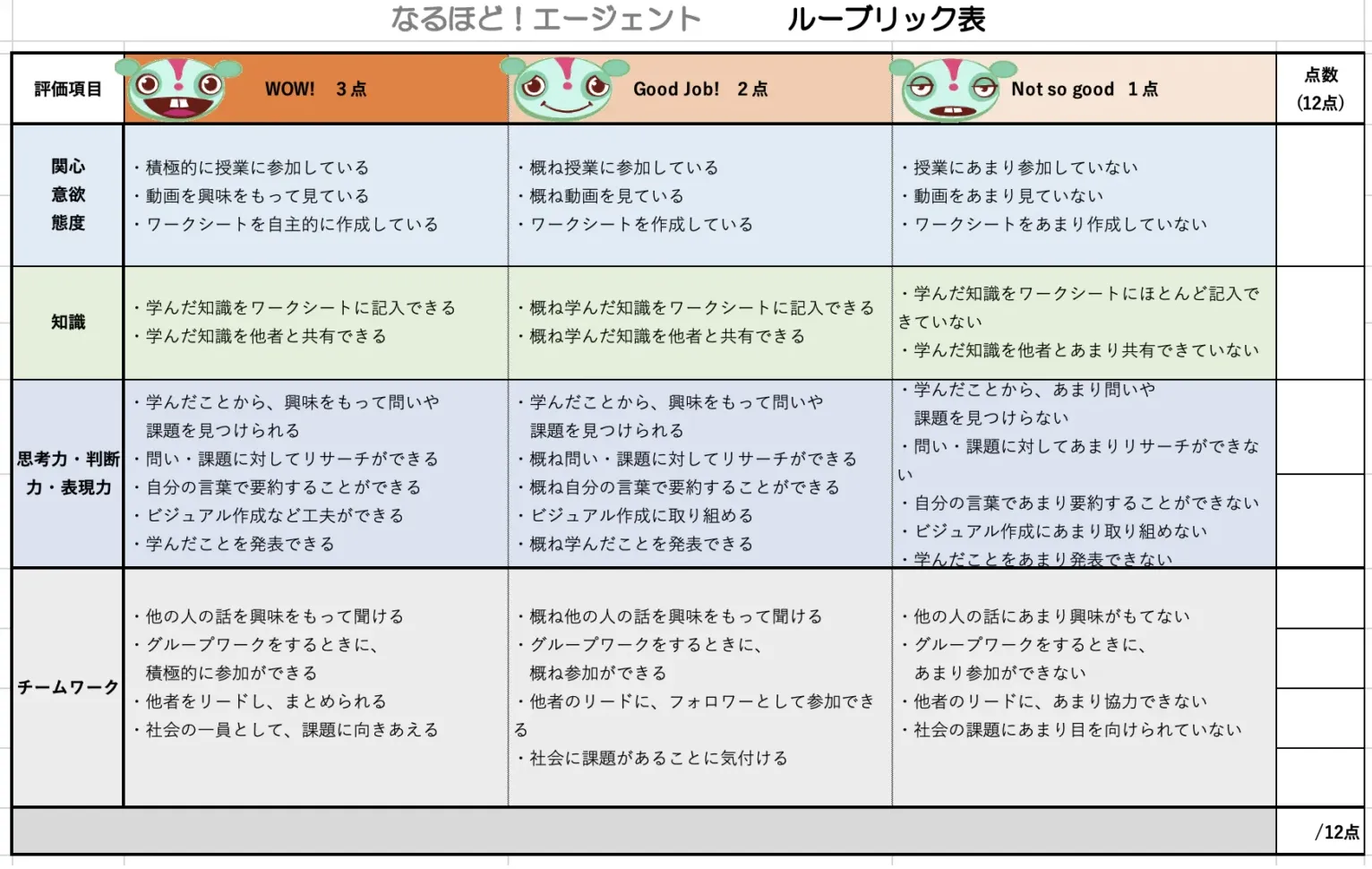

学習プロセス全体を振り返り、「次はどうすればもっと良くなるか」を考えることが上達のコツです。自分だけでなく、友達や先生からのフィードバックを通じて、次の学習に生かすべき点を見つけてもらいましょう。

→なるほど!エージェントでは自己・他者価評価をするためのルーブリック表を用意しています。

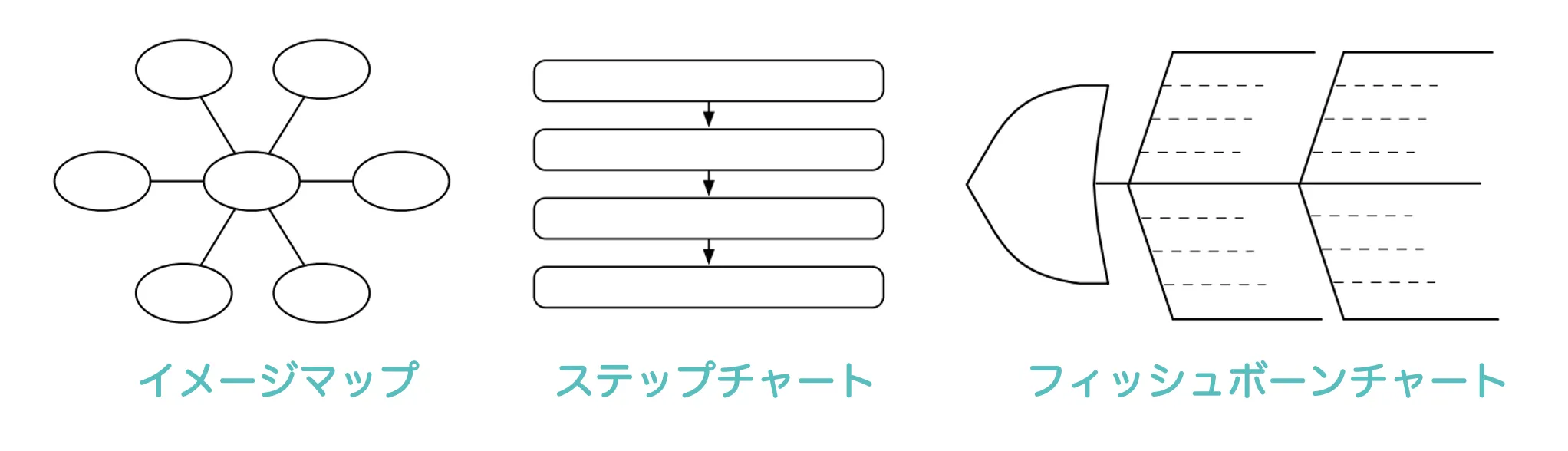

「整理・分析」では、たくさんの情報から大切なことを選び出し、「まとめ・表現」では、発見した大切なことをみんなに伝わるように、情報をデザインして、まとめていきます。こうした力をつけるには、ワークシートを活用するのがおすすめです。

ワークシート(思考ツール)

なお、「なるほど!エージェント」では、数あるワークシートの中から、特にIB(国際バカロレア)など世界の教育現場で活用されている定番のシートを厳選し、解説付きでご紹介しています。

情報を「整理・分析」することは、難しい問題を解くための方法やパターンを見つける第一歩です。次は、発見した情報をわかりやすく伝えるために再構築し、さまざまな方法で表現します。ここで紹介するのは、その表現方法のいくつかです。

レポートや小論文: 調べたことや実験結果、自分たちの考えをまとめてレポートにします。レポートや小論文の形式や長さは、先生が決めることができます。

プレゼンテーション: 子どもたちは、自分たちのテーマについてスピーチを準備し、スライドやポスターを使って発表します。伝わりやすい言葉選びが大切です。

グループディスカッション:自分たちのテーマについて、みんなで話し合いをします。グループでの話し合いは、自分の考えを伝え、他の人の考えも聞く良いチャンスです。話し合いのスキルを身につけます。

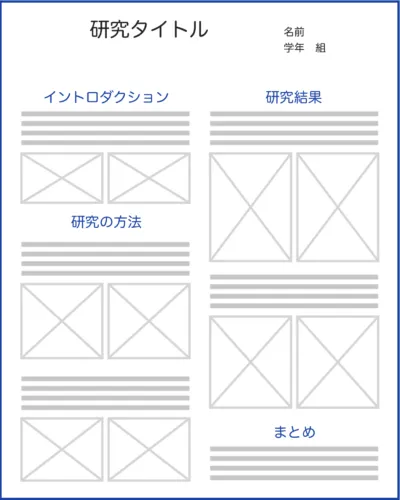

ポスター: 学習したテーマで発見したことを、1枚のポスターにまとめる練習をします。情報を引き算してまとめる力をつけます。→なるほど!エージェントのポスターシートをご活用ください。その他に大型サイズの研究ポスターを展示して他の人に説明する方法もよく活用されます。(以下は、研究ポスターイメージ)

上記の以外にも「動画を作ったり、ホームページを作ったりする」という表現方法があります。子どもたちが得意な方法を選べるようにすることで、自分で考えて行動する力や、自分自身を成長させる力が育ちます。